Su contenido oscila desde la parsimoniosa y desesperante burocracia de jueces, abogados y policías, hasta los recovecos más oscuros, sublimes y discretos del arte de amar, pasando por cuestiones filosóficas sobre la vida, la soledad y la muerte.

Por Jesús Rojas

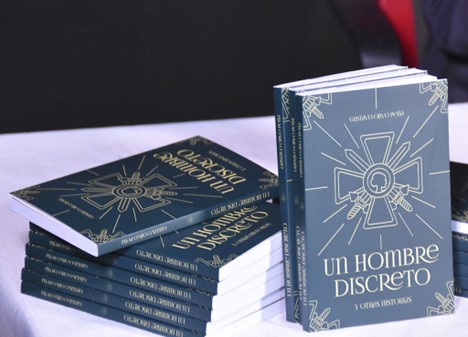

La nueva obra del colega y amigo Gustavo Olivo Peña, intitulada Un hombre discreto, está constituida por una viñeta de once narraciones que reflejan aspectos del quehacer humano, lo suficiente para reflexionar.

Su contenido oscila desde la parsimoniosa y desesperante burocracia de jueces, abogados y policías, hasta los recovecos más oscuros, sublimes y discretos del arte de amar, pasando por cuestiones filosóficas sobre la vida, la soledad y la muerte.

No somos críticos de arte ni pretendemos serlo. Para eso están los especialistas. Pero resulta difícil abstraerse de su narrativa, pese al lenguaje lacónico típico del periodismo del siglo pasado, la levedad de las metáforas en su contenido y el descarnado espejo surrealista de sus protagonistas.

Gustavo Olivo Peña no se anda por las ramas de las nimiedades. Va directo al grano. No pierde tiempo en su estilo sencillo, crudo y directo para dejar al desnudo las intenciones, ideas y propósitos de sus actores en ese micro universo de Un hombre discreto.

Un ejemplo en el capítulo Decisiones, la frase de inicio: “La noche anterior hicieron el amor. Y no podía decir que ella se entregó solo por cumplir. A Javier le entusiasmó que Corine disfrutara como en los tiempos en que la pasión los quemaba sin importar lugar ni hora.”

Su técnica ligera, breve y ágil, desconcierta un poco al lector acostumbrado a la redundancia, verborrea y prosopopeya clásica de los “baby boomers” y que ignoran los “millennial” y los Z o “centennials”, conocida como la generación deprimida en la era de la posverdad y la brevedad.

De igual manera sucede en Y, ellas dos: “Situado lejos del centro de la ciudad, era el más caro de los clubes nocturnos, el altar para los ritos de la doble moral. Encárgate de convertirlo en hombre y te pagaré bien.”

La sutileza se aposenta en los diálogos intercalado de los personajes, parejo con la sordidez de sus ideas, como ocurre en El reino del silencio: “—Huyó, el humano teme al silencio que le obliga a encontrarse con las verdades de su ser, con lo profundo de sí mismo.”

Ni Julio Cortázar, Gabriel García Márquez ni Jorge Luis Borges navegan en sus obras universales con tal diafanidad, transparencia y clarividencia como lo hace Gustavo Olivo Peña en esta expresión fantástica de su interior, plasmada en sus protagonistas y al estilo mágico de Juan Bosch y de Ernest Hemingway.

Y concluye en el último cuento citado: “–¿Y quién gobierna? –Nadie, ni hace falta. No hay más orden que la libertad. Usted decida si se queda o se marcha, impedimento no tendrá.

El contador no dijo más. Se alejó del anciano. ¿Es un sueño? ¿Acaso me resisto a despertar para regresar a la realidad o es mi vida una pesadilla de la que pude escapar?”

La obra de Gustavo Olivo Peña es fabulosa en todo sentido. Nos lleva a concluir con la siguiente interrogante: ¿Para qué sirve la técnica cuando se escribe con el corazón? ¿Acaso, el corazón es la razón de todas las sinrazones?